【 LF – Issue 】學習心態的預備與適應

【 LF – Issue 】學習心態的預備與適應

每次收假後,會發現孩子上課特別容易心不在焉,尤其是學期剛開始的第一堂課,要讓他們從發散模式進入專注的學習模式,需要經過一段時間沈澱和情緒調整,才能進入準備上課的狀態。這時候如果強硬的逼迫他們坐在位置上,反而容易適得其反,影響上課品質。

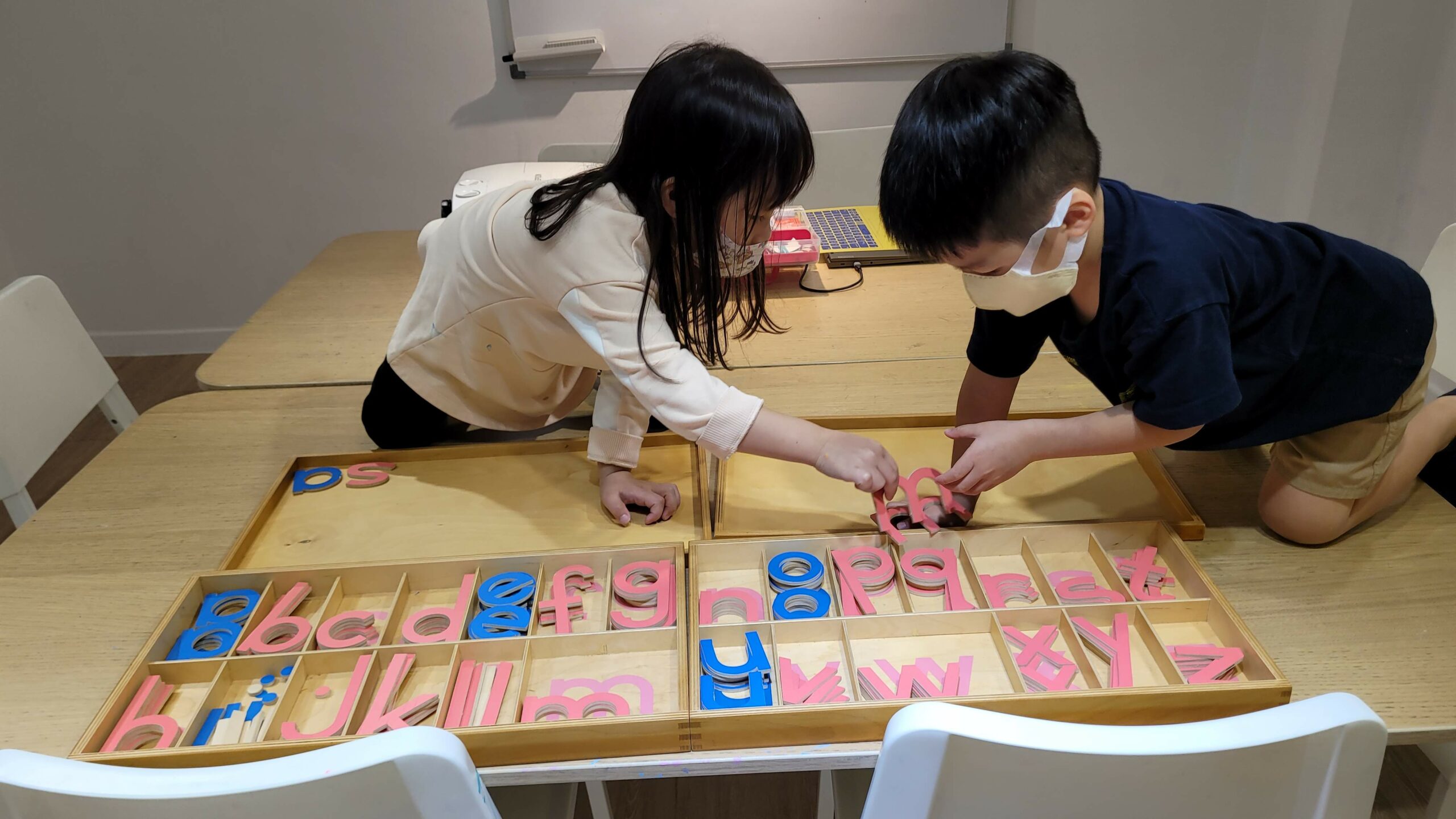

孩子對上課的想像通常很無聊,如果能找到他們感興趣的話題,比如認識的同學或感興趣的事物,可以與孩子快速建立起關係,這件事對後續的課程進行非常重要,孩子要先與老師有連結,才會提高意願配合,進而更有效率的吸收課程知識。

不安來自對未知的恐懼

孩子可能會用各種方式表達心中的不安,可能是大叫、哭泣、生氣,或是發呆、拒絕配合等,但阻止孩子有情緒並不是根本的解決辦法,因為這些情緒可能再轉換成焦慮、壓力或其他發洩方式,導致情況越來越複雜,反而更難溝通。

學習焦慮量化表

⬜ 不出門、拒絕上學

⬜ 不願意睡覺

⬜ 開始抱怨自己生病

⬜ 緊黏大人或照顧者

⬜ 不讓爸媽上班

勉強孩子持續專注,卡住的東西只會更卡

初到新環境,孩子一定有很多不安和陌生情緒,這些不適應的原因可能分為以下幾種,包括:生理時鐘的改變、新的人際關係、陌生環境的適應、與爸媽的分離焦慮等。

其中,生理時鐘的改變需要給孩子一段時間適應,在開學前一至兩週,可以提前和孩子討論,「如果以後早上要八點出門,我們可能需要幾點上床睡覺?」透過事前討論讓孩子知道,上學後會有一些習慣需要改變,循序漸進引導孩子,陪伴孩子每天都比前一天早睡一點點,讓孩子有心理準備。

至於分離焦慮的孩子,可讓孩子隨身帶喜歡的娃娃或療癒小物,幫助安撫焦慮緊張的心情,也有爸媽隨時陪伴的效果。到校後,父母可以提供孩子的興趣喜好,輔助老師了解其性格,讓孩子能更快融入環境。

另外,家長在形容學校生活時,也要盡量避免負面描述,例如不需要特地強調要「乖乖聽話」或是提醒「吃飯要快一點」等,這樣容易讓孩子將學校生活想像成很嚴肅、很緊張的,也容易讓孩子誤會老師是難相處的、不能溝通的,進而產生拒學心理。

最後,進校門前可以與孩子約定好接送時間,並盡早離去,留給老師充足時間與孩子建立情感關係,減少孩子依賴心理,有機會開始獨立適應學校環境。